心力衰竭是一种可危及生命的慢性疾病,常伴随急性失代偿期,影响着全球近2600万人,因此也是一个全球性的健康问题。[1]

心力衰竭(HF)不仅在欧洲和美国是常见疾病,根据各国数据,在世界范围内其患病率达到1%至6.7%。[2]

由于各种因素,例如人口老龄化和被诊断患心力衰竭的人数增加,全世界心力衰竭的患病率正在升高。

心力衰竭是成人和老年人住院治疗的主要原因之一。[3]

心力衰竭定义

心力衰竭定义

心力衰竭是一种复杂的进展性临床综合征,表现是心脏不能泵送足够的血液以满足身体需要。

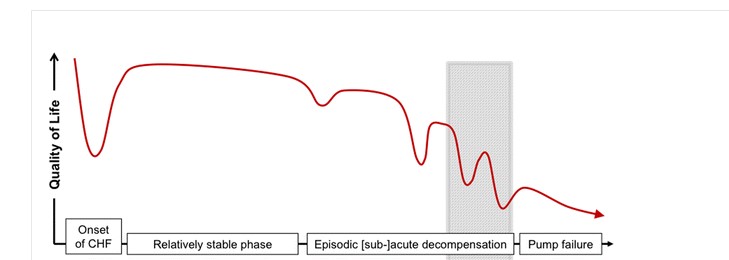

HF是一种具突发失代偿期(急性)的进展性疾病(慢性)。

慢性心力衰竭的病情进展可以很迅速。对这种疾病进行快速准确的鉴别诊断极为重要。延误或错误的诊断会耽误适当治疗的时机,从而导致发病率、死亡率以及治疗成本的增加。[4]

疾病进展。心力衰竭的临床过程 Greenhalgh等。BMC Cardiovascular Disorders (2017) 17:156

心力衰竭诊断

心力衰竭诊断

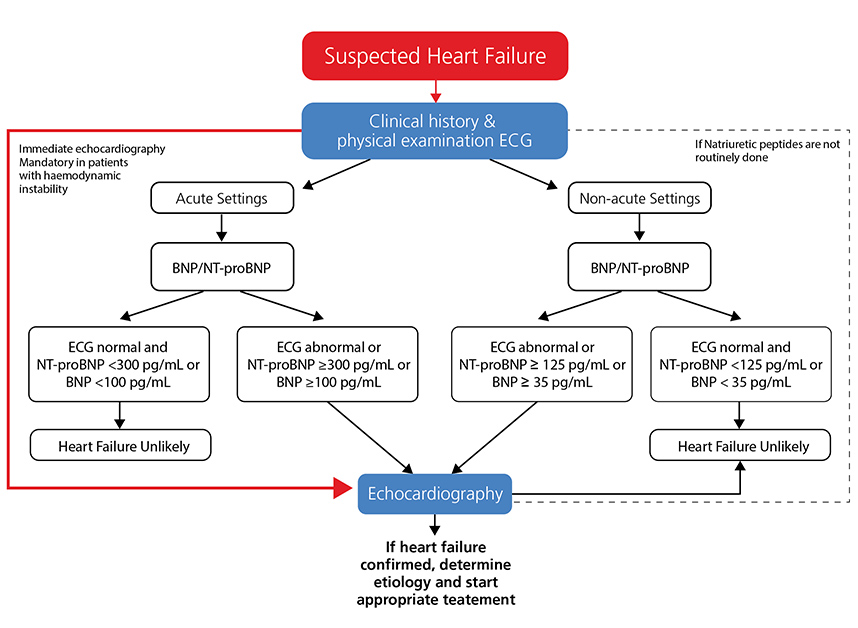

心力衰竭诊断是一个艰巨的临床难题。这类诊断是基于体检、症状和患者病史。

为改善心力衰竭的诊断(确认或排除),心电图、胸部X射线、超声心动图和心力衰竭生物标志物(如利钠肽)等检测方法已被证实有效。

对非急性环境

根据2016年ESC指南,当无法立即获得超声心动图时,利钠肽(NPs)的血浆浓度可用作初步诊断检测:

NT-proBNP <125 pg / ml = HF不太可能

对急性环境

可以使用相同的算法,但应采用更高的CUT OFF值:

NT-proBNP < 300 pg/mL = HF不太可能

根据这些指导原则,在向急诊科或心脏重症室(CCU)/重症监护病房(ICU)说明时,建议对所有急性呼吸困难和疑似急性心力衰竭(AHF)患者进行NT-proBNP检测,以帮助鉴别AHF同急性呼吸困难的非心脏病因。[5]

改编自2016年ESC指南 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J doi:10.1093/eurheartj/ehw128

心力衰竭的生物标志物

心力衰竭的生物标志物

如前所述,利钠肽(BNP和NT-proBNP)已被纳入美国心脏病学会、美国心脏协会、美国心力衰竭学会和欧洲心脏病学会的心力衰竭诊断临床实践指南中。 [5-6]。

与其他临床信息结合使用,在急诊室进行利钠肽(如NT-proBNP)快速检测可改善急性呼吸困难患者的评估、分类和治疗,缩短出院时间和减少总费用[7]。

利钠肽的其他应用:

• NT-proBNP是对急性冠状动脉综合征(ACS)患者进行冠状动脉疾病预后和严重程度判断的重要标志物。[8]

• 加拿大指南建议,出院前应考虑对住院治疗的HF患者进行BNP或NT-proBNP检测,因为这些生物标志物在预测再住院和死亡率方面具有预后价值。[9]

• NT-proBNP显着降低的患者随后的心血管死亡率或HF住院率有所下降。[10]

• NT-proBNP可作为接受ARNi治疗患者的HF严重程度标志物。[11]

• 连续进行脑部利钠肽检测有助于指导心力衰竭治疗的长度和强度。[12]

参考资料:

1. Ambrosy PA et al., JACC Vol. 63, no 12, 2014:1123–1133

2. Savarese G., Lund LH, Cardiac Failure Review 2017;3(1):7–11

3. Anh L. Bui, Tamara B. Horwich, and Gregg C. Fonarow, Epidemiology and risk profile of heart failure

4. What is heart failure - http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/What-is-Heart-Failure_UCM_002044_Article.jsp

5. Eur J Heart Fail. 2016 Aug; 18(8):891-975

6. JACC Vol. 70, no 6, 2017:776-803

7. Moe GM et al. Circulation. 2007; 115:3103-3110

8. Radwan H., Selem A., Ghazal K. Value of N-terminal pro brain natriuretic peptide in predicting prognosis and severity of coronary artery disease in acute coronary syndrome. J Saudi Heart Assoc. 2014;26(4):192–198.

9. Canadian Journal of Cardiology 2015; 31: 3-16

10. Zile MR et al., JACC Vol. 68, no 22, 2016: 2425-36

11. McKie PM et al., JACC Vol. 68, no 22, 2016: 2437-39

12. Januzzi JL, Troughton R , Circulation 2013 Jan 29;127(4):500-7.